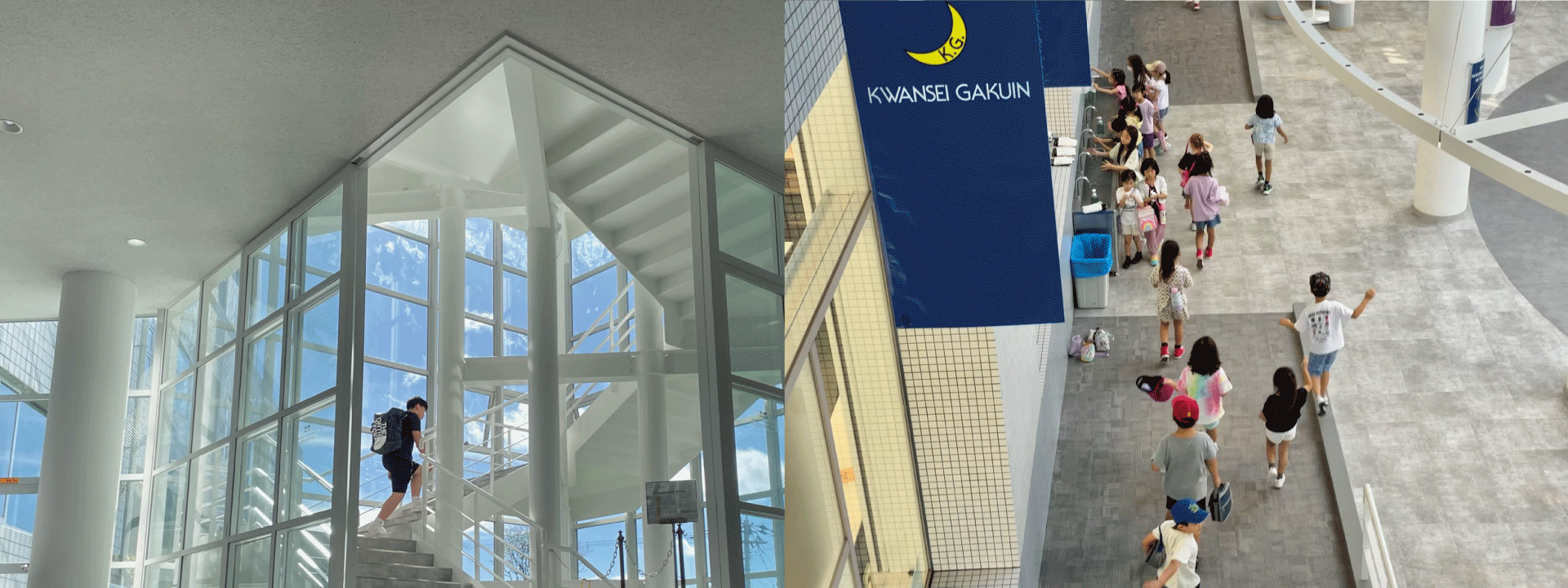

夏の挑戦!今年も本校高校生が高大連携プログラムに参加!

本校高校生は、高大連携プログラムとして2016年から毎年夏総合政策トピックスAという関西学院大学総合政策学部の夏季集中講義に参加しています。授業担当者は、関西学院大学 特任教授/元総合政策学部教授、国連外交統括センター教授の村田俊一先生と経済学部教授 豊原法彦先生で、国際公共政策の分野から実例を題材としたケーススタディを行い、問題解決への関心、解決能力などの基礎的な国際要素を身に着けること、統計学の学びを用いて根拠を持って「理論」を説明できる力をつけることを目的としています。

「現場を知ること」と「理論を持つこと」を両論とし、「現場」での実情を「理論」を用いて検証を行い、また「理論」を「現場」に当てはめ進展・改善を図るという思考プロセスの形成を求められます。与えられた情報についてひとりひとりが思考をめぐらし、問題を探索し、意見をまとめ、他者へ発信していくことに価値を見出す問題解決型・self-development型のワークショップです。

7月にはブリーフィングと称してKSCキャンパスにてワークショップの目的が共有され、し、基礎的な知識や本番までの課題などが先生方から出されました。そしてその課題もふまえて8月前半の5日間みっちりと先生方から学んできました。その学びの感想を参加した3名の生徒に書いてもらいました。

【K.N】

え,こんなのあったの?!ってたくさん驚かされる授業です。私も自分の語彙力と知識の無さにびっくりしました。本当にすることは多いし、めっちゃハードやん!って思うことも多々ありました。でもすごく貴重な時間を過ごせるし、めちゃめちゃ楽しいです。最後にはとって良かったなと思える授業です。高校では学べないことや、普段考えたことがないことについて、最前線で活躍していられる方々の意見、実体験を聞けます。私自身、この授業で学んだことが沢山ありました。大学生の方と勉強したり、何か一緒にやり遂げたりするのは最初は緊張してしまうと思います。でも本当に、最後には皆さんと仲良くなれますし、困ったときは、どんな相談でも乗って頂けます。何を学んだかはネタバレになるので言いませんが、絶対行って後悔しない授業です!夏に何か挑戦したいな、と思ってる方は是非参加してみてください!

【S.Y】

この講義を通して、自分が成長できる機会を数多く得られました。SISにいるだけでは得られない知識や、SISで身につけた力を他校や大学生と共有する機会は今までほとんどなかったため、非常に学びの多い時間となりました。

このプログラムは私が今までSISで経験した中で、一番と言っていいほどボリュームのあるプログラムで、5日間が1学期間で学ぶほどの量であると感じました。土日も朝と夜の1日2回ミーティングを行い、睡眠時間を削って準備を進めても、グループの意見がまとまるまでには時間がかかり、正直なところ泣きそうになる瞬間も多く、学校代表として選ばれてきている他校の生徒、大学で多くの知識を身につけている大学生と同じグループで共に活動をしていく中、自分の無力さを痛感する日々でした。

それでも、この経験を通して得られたことの方が多く、SISにいるだけでは気づけなかった自分の現状を改めて客観視し、新たな知識・スキルを身につけることができました。他校や大学生との対話を通じて、多様な視点の存在を実感し、視野を広げ、世界情勢や自分自身を客観的に見つめるきっかけとなったと実感しています。

5日間だけでしたが、大変なこともあり、後ろ向きに考えてしまうこともありましたが、心から参加してよかったと思えるプログラムで間違いなく、充実した5日間でとても有意義に過ごすことができたのではないかと感じています。このような素晴らしいプログラムに学校代表として参加させていただいたことを本当に嬉しく思っています。ありがとうございました。

【N.S】

5日間、総合政策トピックスAの授業に参加し、高校生でありながら大学レベルの議論と分析を体験する機会を得ました。すべての講義のレベルが高く、従来の自分の視野を広げてくれるものでした。特に実際のアメリカ大統領のスピーチを政治的側面から分析する授業は、国際関係や政治的側面を考慮する必要があり、ただ理解するのとは一味違う"読解”を体験することができました。

中でも印象的だったのは、SDGs(持続可能な開発目標)についての議論です。これまで私は、SDGsを「世界を良くするための普遍的な指標」として、ほぼ無条件に肯定的に捉えていました。しかし、本授業を通してその裏面、すなわち政策目標の非現実性や、各国のSDGsに向けた取り組みの中で生まれるトレードオフ、さらには企業の広報戦略としての利用(SDGsグリーンウォッシング)について深く考えさせられました。SDGsは確かに国際的な共通目的としての価値を有しますが、同時にその曖昧さゆえに、「達成感の演出」に利用され得るという構造の弱点を抱えていることをグループの仲間と共に認識しました。

こうした抽象的な課題認識だけでなく、実際の活動も極めてハードでした。朝も夜も連日続くミーティングやディスカッションは体力的にも精神的にも厳しく、途中で何度も挫折しかけました。慣れないデータの取り扱いは、SISで学んだことを復習しながらでも本当に追いつけなく自分のスキル不足を痛感しました。それでも、互いの意見を尊重しつつ妥協点を見出し、前進するために支え合った大学生を含む仲間の存在が、私を最後まで引っ張ってくれました。本授業を通して私は、”現場を知る力”、”物事を様々な背景から考察する必要性”などを学びました。今後もこの授業で身につけた批判的な視点を持ち続け、積極的に学んでいこうと思います。迷ったら、一旦やってみるといいと思います。

(文責)社会科:長尾芙美