探究科:夏休みフィールドスタディー紹介 2025

本校では高等部3年間における探究プログラムを「SGC(SOIS Global Citizenship)プログラム」と呼称し、個人の興味関心に応じた探究活動を日々の授業を通して実現しています。高等部2年生が全員履修する「フィールドスタディ&リサーチデザイン」の授業では、高等部1年次に「知の探究」にて身につけた研究手法をもとに、8のグループに分かれて自分の興味関心に合わせた探究活動を行なっていきます。

それぞれのグループでは、この夏休みをかけ、様々な場所に現地踏査に行ってきました。東京で様々な企業を回ったチームもあれば、サバイバルキャンプにチャレンジしたチーム、また芸術大学で舞台について学んだチームなど、千里国際ならではの多種多様な経験を通し、生徒たちはひとりひとりの「リサーチクエスチョン」を考えていきました。以下、今年度の内容をそれぞれ御紹介いたします。

◎「地域創生と演劇」

7月の2日間をかけ、京都と南大阪にて舞台芸術について学びました。京都では京都芸術大学を訪問させていただき、脚本制作の授業に実際に参加したり、高校演劇の聖地である春秋座を見学しました。また教授の皆様方より直接脚本の添削を受け、演技のワークショップを通して役者の心得についても学ぶことができました。南大阪では地域活性化のために演劇の塾を展開している企業の方のお話を聞き、実際に地域創生に関するアイデアのプレゼンを行いました。また近畿大学文芸学部を訪問させていただき、近大アカデミックシアターを見学するとともに、舞台芸術の授業に実際に参加し、大学生の皆さんとともにお芝居の稽古を経験することができました。

◎「Disaster Management 生きて帰るために」

7月8日〜11日まで72時間サバイバルインストラクターコースを受講し、コーチングについて、また被災した際に起こることをシミュレーションしつつ防災・減災について体験し、学びました。講義と実技をみっちりと受講し無事全員インストラクターの資格を得ることができました。10月には得た知識とスキルを使って中学生を対象として防災・減災サバイバルデイキャンプを企画し実施する予定です。

◎「Global Studies」(本年度新設)

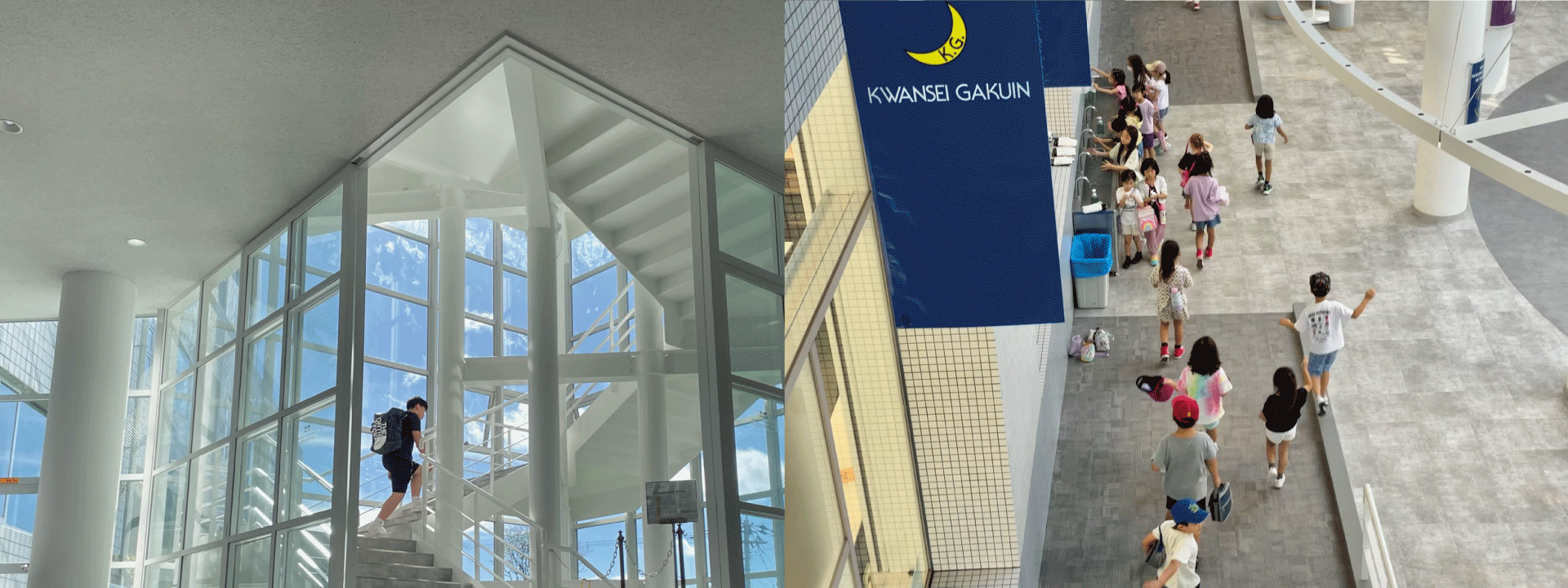

7月7日から9日にかけて、東京にて「多文化共生」と「国際協力」をテーマとしたField Studyを実施しました。3日間で、東京ジャーミィ、JICA東京、JICA地球ひろば、ダイアログ・イン・ザ・ダークを訪問し、体験活動や講話を通じて、各自がテーマへの理解を深めました。9日には丸の内キャンパスにて、異文化理解教育の専門家である岩澤直美さんと活発な対話が行われました。午後は、それぞれのリサーチテーマに基づき、ユネスコセンターやしょうけい館などを訪れ、個人Field Studyを実施しました。さらに、7月11日には関西学院大学上ヶ原キャンパスにて、文献調査の導入と資料探しを行いました。今後は、秋学期に各自のテーマをリサーチで深めていく予定です。

◎「理数探究 We are KWANSEI」

春学期のFS「理数探究」では、7月7日(月)〜11日(金)に、関西学院神戸三田キャンパスの理系研究室で体験学習しました。5名の生徒がそれぞれ別々の研究室に5日間インターンし、濃いつながりを持つことができました。武田直也教授の研究室では植物と菌の共生についてを学ぶことができました。また柳教授の研究室ではユニバーサル・デザイン(Universal Design)について学び、椅子やヘルメットの模型作りを体験することができました。荒木教授の研究室では、テンセグリティ構造の原理と施工技術を学び、再施工や縮小模型の制作を通じて、手を動かして試行錯誤しながら構造を改善するという体験をすることができました。東京への研修ツアーでは、7月23日(水)に日帰りで2箇所の施設(数学体験館と国立科学博物館)を見学しました。

◎「Student Agency」

Student Agencyグループは、7月7日から9日までの3日間、関東エリアにて教育に関わる企業の訪問や、現地の高校生・大学生との交流活動を中心としたフィールドスタディツアーを実施しました。企業訪問では、参加者一人ひとりが真剣なまなざしで対話に臨み、時に鋭い質問を受けて戸惑う場面もありながらも、互いに学びのある濃密な質疑応答が交わされました。また、高校生や大学生との交流では、それぞれの探究テーマを共有し合い、意見を交わす中で、立場や背景の異なる仲間との対話の面白さや意義を実感することができました。

さらに、7月11日には、関西学院大学上ヶ原キャンパスの図書館を訪問しました。専門的な資料に直接アクセスしながら、自身の探究をさらに深めるための実践的なリサーチ活動に取り組みました。

多様な人々と出会い、対話し、考えを広げる中で、参加した生徒たちは自分自身のテーマに対する理解を深めるとともに、今後の学びに向けた新たな視点と意欲を得ることができました。

◎「Art & Psychology」

「Art & Psychology」は、Field Study Tourを東・西の2期に分けて実施しました。東の7/7(月)-9(水)では、関西学院大学東京丸の内キャンパスにて蔵本真紀子様によるEQを軸に心理学に関するトークセッションを封切りに、東京藝術大学(上野キャンパス)、ブルガリ銀座タワー(LVMH)、横浜美術館、東京藝術大学大学院(馬車道キャンパス)への訪問を行い、各々12人異なるResearch Questionと個人Field Studyの精査を行いました。西の7/11(金)では、日帰りで関西学院大学上ヶ原キャンパスの図書館に出向いてリサーチをすすめ、午後は引き続き論文を探したり、大阪の企業訪問を行なったりと、残りの夏期休暇や秋学期のResearch Designに向けて、より主体的に探究をすすめる一歩となりました。

◎「小説・漫画を学問する」

漫画文学ゼミは、6月初めに関学図書館へ先行研究調査を行い、自分のテーマをある程度決めた上で、3つのFSを行いました。①四天王寺大学教授による文学系論文の研究の深め方ワークショップ②立命館大学教授によるアニメや漫画などの画像研究の手法の教授③京都精華大学教授による日本の漫画が”MANGA”となるまでの推移の教授。

全て専門家が高校生の視点にたって研究の面白さを語っていただき、研究の面白さを体感するFSとなりました。

◎「ポップカルチャー考察」(本年度新設)

「ポップカルチャー考察」の東京フィールドスタディー(7月7日〜9日)は、実にEndless Discoveries。いつもスマホで眺めているコンテンツの奥にあるリアルな世界に飛び込み、日本のポップカルチャーに何が起こっているのか、どこに向かっているのかを実感した研修でした。J-Pop Musicを生み出したアーティストや専門家のインタビュー、大ヒットした漫画を世界に送りだしてきた編集者の経験談、テレビで放映中の人気ドラマを担当している専門家の話、大人気You Tuberとのトークなど、ポップカルチャーを創り出しているプロと直に言葉を交わし、現代カルチャーが生み出される様子をプロの目線で追うことができました。一度にたくさんのことを学び、頭の中は情報のオーケストラ状態ですが、納得のいく論文に仕上がるよう願っています。

(生徒の感想文より一部抜粋)

・今回、Field Studyを通じて様々な場所を訪れ、異なる立場や背景を持つ多くの方々からお話を伺う中で、自分のResearch Qestionと真剣に向き合ったことで、視野が広がり、多角的な視点から見ることができるようになった。例えば東京藝術大学で聞いたデザインの考え方と、LVMHのデザインに対しての考え方は全く違うものであった。それぞれ異なる価値観や目的に基づいたものであり、その違いを比較する中で、自分の問いに対してどのような情報が必要で、何を詳しく追求するべきかを自ら考え、行動する力が身についた。何人かとのディスカッションでも、自分では気づけない視点や、互いに考えを深め合うことができた。今後は、建築会社へのインタビュー、大阪万博など、さらに実際の現場から感じ取ること、そして疑問を持ってRQを問い直すことを大切にし、さらに深くRQについて追求していきたい。FSで学んだように、同じ事柄でもよく考察し多角的な視点を持って研究したい。そして秋学期に向けて、自分にはどのような資料が必要なのか、どう研究していくべきなのかを考えていきたい。(Art&Psychology)

・今回のField Study全体を通して、さまざまな分野の第一線で活躍されている方々から直接お話を伺う貴重な機会を得ました。それぞれの現場で、色彩やデザインがどのように人の感情や行動、安全性、そして社会との関係性に影響しているかを多角的に学ぶことができ、探究の視野が大きく広がりました。また、現場で感じたことや気づきを同級生とディスカッションする中で、自分とは異なる視点や考え方に出会えたことも、大きな刺激となりました。これらの経験を通じて、私は「観察力」「質問力」「多様な視点から考える力」を身につけることができたと感じています。この夏は、これまでに得た知見や視点を活かしながら、自分のリサーチクエスチョンをさらに深めていく期間にしたいと思います。本や論文を読むだけでなく、実際の施設や空間を訪ね、観察・記録・分析を行うことで、自分なりの視点を確立したいと考えています。また、定量的なデータに基づく分析を行うにはどうすればよいのかについても考え、より説得力のある研究にしていきたいです。(Art&Psychology)

・ダイアログインザダークという、視覚障がいのある方のリードのもと、完全な暗闇の中で対話やコミュニケーションを体験するアクティビティに参加しました。最初は、真っ暗な世界に入ることにちょっとした不安もありましたが、想像以上の暗さに驚きました。そして同時に、「これが盲目の方にとっての“普通”なのだ」と思うと、普段自分がいかに視覚に頼って生活しているかを痛感しました。この体験で印象的だったのは、明るい場所では私たちが視覚障がいの方をサポートする側になることが多いですが、暗闇の中ではその立場が完全に逆転する、という説明でした。実際、私たちを案内してくれたのは視覚障がいのある方で、彼女が暗闇に慣れているからこそ、私たちの不安をやさしく導いてくれたのがとても印象的でした。参加者同士はお互いをニックネームで呼び合い、体に軽く触れたり、声をかけ合ったりして助け合いました。声のトーンや言葉の使い方、間の取り方など、普段以上に相手の存在を「感じる」ことに集中する時間でした。見えないからこそ、本当の意味で「聞く」「寄り添う」「つながる」という感覚を学べたように思います。アクティビティの途中では、広島の原爆や平和についてのお話もありました。「日銀の奇跡」と呼ばれる話から、今の時代では実現が難しいという現実にも触れ、ではこれから私たちはどうやって平和を守っていくのか、そんな深い問いかけを、参加者みんなで対話しました。最初は、「こういう話は明るい場所でもできるのでは?」と思っていましたが、実際に体験してみると、暗闇という特別な空間だからこそ、生まれるつながりや本音の対話があると感じました。見えないからこそ、相手の心の声や思いをより深く受け止めることができる、そんな時間でした。この体験を通して、障がいを持つ方への見方だけでなく、人と人との本当のコミュニケーションについても、改めて考えるきっかけをもらいました。(Global Studies)

・関西学院神戸三田キャンパスの理系研究室で5日間インターンし体験学習しました。武田直也教授の研究室では、大学生や大学院生の皆さんからも植物と菌根菌・根粒菌の共生について深く学ぶことができ、充実した日々を過ごすことができました。東京への研修ツアーは日帰りで行いました。見学した数学体験館では、数学を視覚的に表現し触ったり動かしたりできる展示物が多く、数学の面白さや意外な使い方ができることを知りました。また、国立科学博物館では科学技術の歴史を目の当たりにし、多角的な視点が新しい技術につながっていることが発見できました。さらに展示を通して生物の進化の歴史と多様性について学び、生命の神秘を改めて感じました。また、迫力ある大型動物の展示が特に印象に残っています。(理数探究)

・今回のFSは、ほんとに今までで一番「自分と向き合った時間」だったなって思います。最初は正直、企業訪問とかディスカッションって聞いて、ちょっと心配した部分もありました。でも実際にGoogleやAppleに行って、本気で未来のことを考えている人たちと出会ったことで、自分の中の「働くこと」とか「学ぶ意味」が180°変わった感じがしました。新渡戸文化高校でのディスカッションもすごく印象に残っていて、同じ高校生なのに考えてることが全然違ったり、でも根っこの部分は似ていたりして、話しててめちゃくちゃ面白かったです。自分の意見を出す難しさもあったけど、そのぶん人の話をちゃんと聴いて、考える力が前よりもついたと思います。このFS全体を通して、ただ見学したり聞いたりするだけじゃなくて、「自分はどうする?」っていう問いをずっと投げかけられていた気がします。その問いに対して少しでも答えられるようになった自分がいて、それが一番の成長でした。(Student Agency)

・大学図書館で資料閲覧を通して、研究テーマがより具体化された。大学図書館に行く前は、一次文献とおおまかな研究したい分野は決まっていたものの、どう最終的にテーマを立てようか決めかねていた。一次文献である「魔法少女まどか☆マギカ(通称:まどマギ)」の面白さについて研究したかったのだが、どの観点から切り込んでいくかがさっぱりだった。しかし、大学図書館で資料閲覧をしたことにより、まどマギはアリストテレスの「詩学」における概念、「カタルシス」と密接に関係があることがわかった。そこで、「まどマギの面白さと「カタルシス」にはどのような因果関係があるのかという」という、まだ確定はしてないものの非常に具体的な研究テーマを決めることができた。だが、アリストテレスはカタルシスという言葉を演劇学用語として使っていたため、演劇にではなく”文学”や”アニメ”におけるカタルシスを先に定義しなければならないが、カタルシスの概念が難解であるためそれが次の課題になりそうだ。(漫画文学)

・先生の講義は文学全体についてのお話だった。文学とは何か、文学を読むとは何か、文学を教えることはどう変化しているのかなど、文学を様々な視点で考える時の考え方のヒントをもらえた。文学の研究は難しいから、まずはやってみることが大事。なので、とりあえず何かすることから始めよう。そもそも「どうやって文学の研究をしよう」と思っていたのが、先生の講義を通して明確なものになり、探求の仕方が根本的に理解できた。本当にありがたいFSだった。これがなかったら本の一部にしか着目せずに終わっていたと思うし、これがあるおかげでもっと物語を俯瞰できるようになったと思う。(漫画文学)

・研修1日目に原宿で「推し活」について踏査し、「感情資本」の構図を確認することができました。推しを経済的に応援することで自分の存在も意味づけられること、異なる言語や文化を持つインバウンドの人々が、文化の枠を超えて社会的につながり、文化を共有している現場を体験することができました。(Pop Culture)